長文読解において、選択や好みを表現する「prefer」「would rather」の構文は、単なる文法知識を超えた重要な意味を持ちます。これらの表現は、学術論文、新聞記事、ビジネス文書、文学作品など、様々なジャンルの長文で頻繁に使用され、筆者や登場人物の価値観、判断基準、意思決定プロセスを理解する上で不可欠な要素となっています。

なぜ長文読解で選択表現が重要なのか

長文読解において、選択表現は以下の重要な役割を果たします。第一に、論理的思考と価値判断の表現手段として機能し、筆者の論証過程や登場人物の内面的な葛藤を理解する手がかりとなります。第二に、比較・対照の文脈において、異なる選択肢間の関係性や優先順位を明確に示すことで、議論の構造を把握するのに役立ちます。

現代の入試問題やTOEICなどの英語試験では、特に読解セクションでこれらの選択表現を含む文章が頻出し、正確な理解が高得点につながります。また、ビジネス英語では、意思決定プロセスや選択の根拠を説明する際にこれらの表現が多用されるため、実用的な観点からも重要性が高まっています。

基本構造と長文読解での認識ポイント

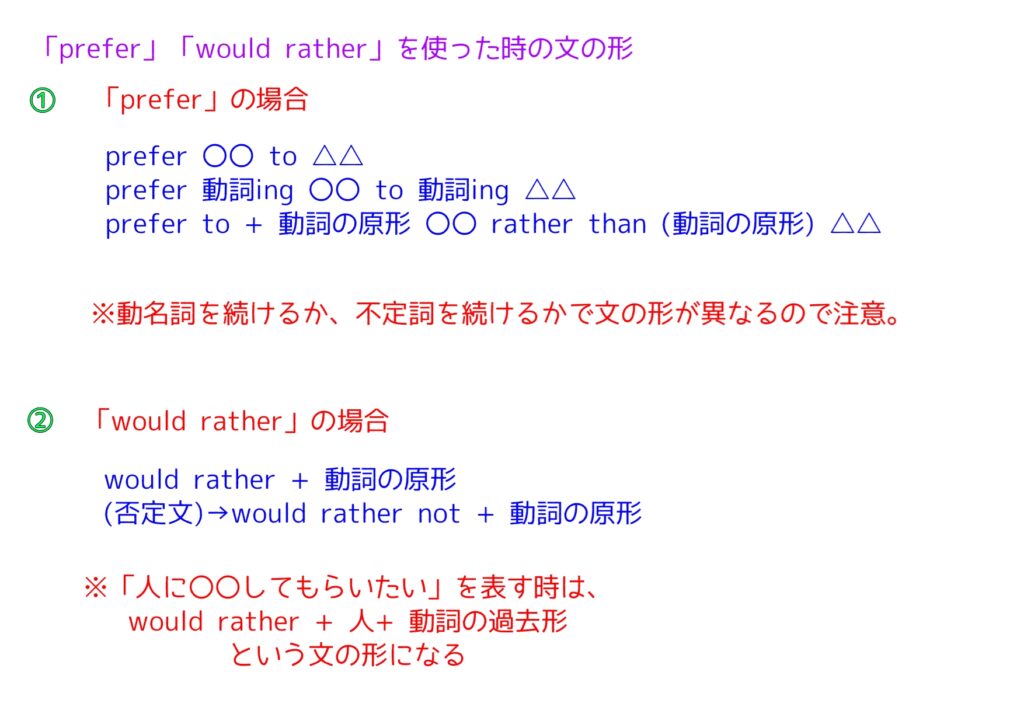

選択表現の基本構造には、「prefer」と「would rather」の二つの主要パターンがあり、それぞれ異なる文法的特徴を持ちます。長文読解では、これらの構造を瞬時に認識し、文脈に応じた意味を正確に理解する能力が求められます。

preferの基本パターンと意味の違い

「prefer」には複数の構文パターンがあり、それぞれ異なるニュアンスを持ちます。「prefer to + 動詞の原形」と「prefer + 動名詞」は、どちらも一般的な好みを表現しますが、長文読解では文脈に応じてより適切な解釈を選択する必要があります。

比較構造「prefer A to B」「prefer doing A to doing B」「prefer to do A rather than do B」では、二つの選択肢間の関係性が明確に示されます。長文読解において、このような比較構造を見つけた際は、筆者の価値観や判断基準を理解する重要な手がかりとして活用できます。

would preferとwould ratherの特殊性

「would prefer」は特定の状況における好みを表現し、必ず「to + 動詞の原形」を伴います。一方、「would rather」は動詞の原形を直接続け、より直接的で強い選択の意志を表現します。

特に注目すべきは「would rather + 人 + 動詞(過去形)」の構造で、これは「人に〜してもらいたい」という意味を表し、仮定法の概念が含まれています。長文読解では、この構造を通じて話者の願望や他者への期待を理解することができます。

長文での実用的な出現パターン

学術論文での使用

学術論文では、研究手法の選択や理論的立場の表明において選択表現が効果的に使用されます。「The researchers prefer to use qualitative methods rather than quantitative approaches」のような表現は、研究者の方法論的選択とその根拠を示す重要な情報となります。

長文読解では、このような表現を通じて、研究の方向性や著者の学術的立場を理解することができます。また、「would prefer」を使った表現では、仮定的な状況における研究者の判断や推奨事項を読み取ることが可能です。

ビジネス文書での使用

ビジネス文書では、戦略的選択や意思決定プロセスを説明する際に選択表現が多用されます。「The management would rather invest in technology than expand the workforce」のような表現は、企業の経営方針や資源配分の優先順位を示します。

長文読解では、このような表現から企業の価値観や戦略的思考を理解することが重要です。特に、「would rather」の使用は、より強い意志や確信を示すため、重要な経営判断を識別する手がかりとなります。

新聞記事での使用

新聞記事では、政策選択や社会的議論において選択表現が頻繁に使用されます。「Citizens prefer to see immediate action rather than wait for long-term solutions」のような表現は、世論や社会的要求を反映する重要な情報源となります。

長文読解では、このような表現を通じて、社会の動向や政治的な対立軸を理解することができます。また、引用された発言における選択表現は、話者の立場や価値観を明確に示す指標として機能します。

文脈による意味の変化とその読解への影響

一般的好みと特定状況の区別

「prefer」と「would prefer」の使い分けは、長文読解において重要な意味を持ちます。前者は一般的で持続的な好みを示し、後者は特定の状況や文脈における選択を表現します。この違いを理解することで、話者の感情や状況の緊急性を正確に把握できます。

長文読解では、このような表現の違いから、議論の抽象度や具体性のレベルを判断することができます。一般的な好みを表す表現は原則的な立場を、特定状況の選択は実践的な判断を示す傾向があります。

仮定法的要素の理解

「would rather + 人 + 動詞(過去形)」の構造には仮定法的な要素が含まれており、現実とは異なる願望や期待を表現します。長文読解では、この構造を通じて話者の理想と現実のギャップを理解することができます。

否定形「would rather + 人 + didn’t + 動詞の原形」では、より強い禁止や反対の意志が表現されます。このような表現は、対人関係の複雑さや感情的な緊張を示す重要な手がかりとなります。

比較構造との関連性

選択表現において、「rather than」「to」などの接続詞の使用は、比較の論理構造を明確に示します。長文読解では、これらの接続詞を手がかりとして、対立する概念や選択肢の関係性を整理することができます。

「prefer A to B」の構造では、AとBの直接的な比較が行われ、筆者の価値判断が明確に示されます。一方、「prefer to do A rather than do B」では、行動の選択に焦点が当てられ、より動態的な判断プロセスが表現されます。

実践的な読解テクニック

長文読解で選択表現を効果的に理解するためには、段階的なアプローチが重要です1。第一段階では、選択動詞の即座認識能力を身につけ、prefer、would prefer、would ratherなどの表現を瞬時に特定します1。

第二段階では、構文パターンの整理を行い、不定詞・動名詞の使い分けや比較構造の形を明確にします1。第三段階では、文脈把握として、一般的好みと特定状況の区別、話者の価値観や判断基準を読み取ります1。

設問対策としては、内容理解問題では選択の理由と根拠の把握が、推論問題では価値観や判断基準の分析が、語彙問題では選択表現の正確な理解が特に重要になります。

効果的な学習方法

選択表現を長文読解で活用するための学習方法として、以下のステップが推奨されます。

まず、基本的な構文パターンを体系的に整理し、各パターンの意味と使用場面を明確にします。次に、実際の長文問題でこれらの表現が使用されている箇所を特定し、文脈での役割を分析します。

多様なジャンルの文章(学術論文、新聞記事、ビジネス文書、文学作品など)で選択表現の使用例に触れることで、実践的な読解力を向上させることができます。また、比較・対照の論理構造を意識した読解練習により、議論の流れや論証過程の理解力を向上させることが可能です。

特に重要なのは、選択表現が示す価値観や判断基準を読み取る練習です。この能力により、長文読解時に筆者の意図や登場人物の内面をより深く理解することができるようになります。

まとめ:長文読解力向上への道筋

選択表現の理解は、長文読解において価値判断と意思決定プロセスの理解を支える重要な文法項目です。単なる構文理解を超えて、筆者の価値観、論証の構造、登場人物の内面的葛藤を読み取るためのツールとして活用することが重要です。

継続的な練習を通じて、選択表現を「認識する」段階から「理解する」段階、そして「活用する」段階へと発展させることで、長文読解の総合的な能力向上が期待できます。この文法項目をマスターすることは、英語の長文読解において確実なアドバンテージをもたらし、学術的な議論からビジネスの意思決定、文学的表現まで、幅広い分野での読解能力向上に寄与するでしょう。

関連記事

・長文読解のための動詞パターン:like/love/hate+動名詞・不定詞の文脈理解

・長文読解のための知覚動詞:行動の詳細描写と文脈理解の要

・長文読解のための分詞構文:文章の流れと論理関係を読み解く重要文法

コメント