せっかくなら、「何も出来なかった…」と、人生を後悔する前に、

「弾きたいと思った曲をピアノで弾けるようになったら、

やっぱり、楽しそうだ!」

と思って始めた、独学のピアノを、日記として記録しています。

幼少期に、エレクトーンを7〜8年程経験してますが、ブランクは15年以上…

クラシックには、一切触れてこなかったのですが、最近になって、

クラシックの魅力にどハマリし、ピアノは、クラシックを一曲ずつ弾いていきます。

この日記の趣旨は、自分が出来るようになったことを振り返って、

モチベーションを保つため。という個人的なものと、

もう一つは、同じように独学でピアノを始めてみたいという方、

独学でピアノを練習しているという方のモチベーションの維持や、

あまりクラシック音楽に詳しくない。という方にも、

興味を持ってもらえるような、情報を発信するというものです。

今まで知らなかった、クラシック音楽の魅力に気づくきっかけになったり、

「自分もピアノを弾いてみたい!」と思ってもらえたなら、

とても嬉しいです!

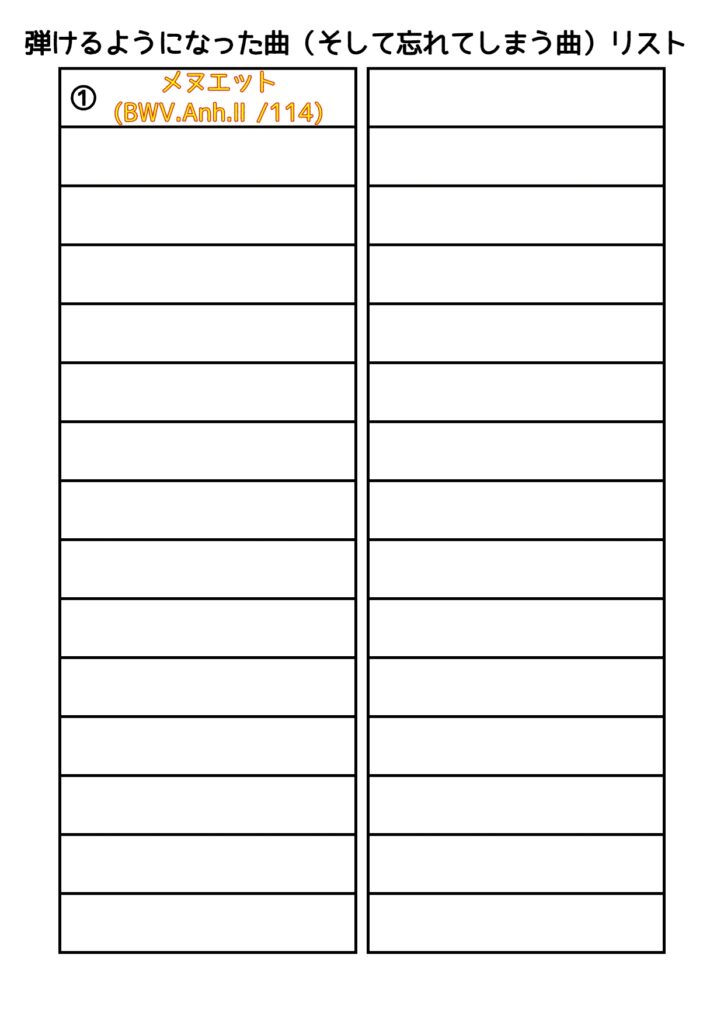

Diary #1:『メヌエット BWV. Anh.II.114』

昔、どこかで聞いたことがある曲から。

まずは、曲全体のイメージがしやすくて、かつ、

完成までに、時間が掛からなそうな曲からスタートです。

まずは、簡単にできそうな曲を色々と弾きながら、

モチベーションを保ちたいと思っていました。

この曲の作者は誰?

この曲を作った作者に関する情報です。

- クリスティアン・ペツォールト(1677年〜1733年7月2日)

ドイツ盛期バロック音楽のオルガニスト・作曲家。

ドレスデンにて、1703年からゾフィー教会のオルガン奏者と、

1709年からは宮廷室内楽団奏者として勤務した。

この曲は、どんな曲?

この曲に関する情報を調べてみました。

- メヌエット(BWV. Anh.Ⅱ/114)

クリスティアン・ペツォールトは、鍵盤楽器のために、様々な小品を残した。

2つのト長調のメヌエット(BWV. Anh II/114 及び Anh II/115)は、

ヨハン・セバスティアン・バッハが『アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帖』

に、名前を伏せて記入したため、従来バッハの作品として伝えられてきたが、

近年、ペツォールト作であると修正された。

AIによるピティナより詳しい?楽曲解説

ピティナとは、ピアノの指導、コンクールの主催などを行っており、とりわけ、「特級」のコンクールは、国際コンクールの登竜門とも呼ばれています。

使用しているAIは、Perplexty AI というツールで、学術論文をベースに検索をかけ、情報元を提示してくれる、めちゃめちゃ使えるAI検索ツールです。まだ日本語には対応していないため、筆者が英語を活用し、検索と翻訳をしています。

楽曲について

「Menuet BWV. Anh.II.114」は、18世紀に生きたドイツの作曲家でオルガニスト、クリスチャン・ペツォルトに帰される音楽の作品です。この曲は一般的に「Gメジャーのメヌエット」として知られ、しばしば有名な作曲家ヨハン・セバスチャン・バッハと関連付けられます。しかし、最近の研究によれば、この作品はおそらく誤ってバッハに帰せられ、実際にはペツォルトが作曲したものとされています。

「Menuet BWV. Anh.II.114」は、バロック時代に人気のあった舞曲形式であるメヌエットです。この曲はGメジャーの調で書かれ、その優雅で優美なメロディが特徴です。通常、この曲はピアノやハープシコードで演奏されますが、他の楽器にも編曲されることがあります。

「Menuet BWV. Anh.II.114」は、バロック時代の音楽スタイルを示す楽しい魅力的な作品です。これはしばしばバロック音楽のコレクションに含まれ、音楽家や音楽愛好家にとってお気に入りの一つです。

この曲を弾くために

ピアノでクリスチャン・ペツォルトの「Menuet BWV. Anh.II.114」を演奏するために、曲をうまく演奏するためのヒントとアドバイスをいくつかご紹介いたします:

- 曲に慣れる:まず、曲の録音を何度か聴いて、メロディ、リズム、音楽全体の雰囲気を感じ取りましょう。これによって、曲の性格やスタイルを理解するのに役立ちます。

- 楽譜を研究する:「Menuet BWV. Anh.II.114」の楽譜を入手し、注意深く研究してください。調号、拍子記号、ダイナミクス、作曲者による指示などに注意を払いましょう。

- 手ごとの練習から始める:最初はそれぞれの手を分けて練習を始めます。これによって、個々の手の動きや指の使い方に慣れることができます。正確さ、リズム、ダイナミクスに注意を集中させましょう。

- フレージングとアーティキュレーションに注意する:「Menuet BWV. Anh.II.114」は優雅でエレガントなメロディを持つ曲ですので、フレージングとアーティキュレーションに注意を払うことが重要です。旋律的なラインではレガート(滑らかにつなげて)の演奏をし、伴奏や非旋律の音符ではスタッカート(短く切って)の演奏を用いましょう。

- ダイナミクスに取り組む:ダイナミクスは曲の音楽性を引き出す上で重要な役割を果たします。異なる音量のレベルを試して、対照的なセクションを際立たせ、音楽的な表現を生み出すことを試みてください。

- ゆっくり練習し、徐々にテンポを上げる:曲をゆっくりとしたテンポで練習を始め、正確さと精度に集中します。徐々に慣れてきたら、徐々にテンポを上げて、望む速さで演奏できるようにしましょう。

- バランスに注意する:「Menuet BWV. Anh.II.114」には異なる声やパートがあり、バランスが必要です。旋律が際立つ一方で、伴奏は支持的でバランスが取れていることを確認してください。

- 適切な指使いを使用する:スムーズで効率的な演奏には、適切な指使いが欠かせません。各パッセージに最適な指使いを決定し、一貫して練習する時間を確保しましょう。

- メトロノームを使用して練習する:メトロノームを使うことで、安定したリズム感とタイミングを養うことができます。最初は遅いテンポで練習を始め、徐々に速度を上げていきましょう。

- 演奏を録音し、評価する:自分の演奏を録音して再生し、改善が必要な箇所を特定しましょう。技術的または音楽的な問題に注意を払い、練習セッション中に取り組んでください。

覚えておいてほしいのは、どんな曲もマスターするためには練習が欠かせないということです。忍耐強く続け、クリスチャン・ペツォルトの「Menuet BWV. Anh.II.114」をピアノで学び演奏するプロセスを楽しんでください。

この曲の難易度

ピアノ奏者にとってのクリスチャン・ペツォルトの「Menuet BWV. Anh.II.114」の難易度は、ピアニストの技量と経験によって異なります。しかし、一般的に言えば、この曲は中級者向けの難易度とされています。

以下は中級者向け難易度の要因です:

- テクニック:この曲は、手同士の調和、指の器用さ、ダイナミクスとアーティキュレーションの制御を含む、中程度の技術的な熟練度が必要です。

- 手の独立性:「Menuet BWV. Anh.II.114」は異なる旋律線と伴奏パターンが絡むため、ピアニストは手の独立性を持ち、複数の声を同時に演奏する能力が求められます。

- 音楽性:この曲は、メロディの優雅さや優美さを引き出すために音楽性と解釈の感覚が必要です。フレージング、ダイナミクス、表現にも注意が必要です。

- テンポとリズム:この曲は中程度のテンポとリズムの複雑さを持ち、安定した正確な演奏を実現するために練習が必要かもしれません。

中級者のピアニストは、練習と指導によってこの曲に取り組むことができるでしょうが、初心者は技術的な要求や音楽的な要素から難しさを感じるかもしれません。上級者のピアニストは、比較的に学習と演奏がしやすいかもしれません。

難易度は個々の強みや弱点によっても異なることに注意してください。一部のピアニストは、曲の特定の側面が他よりも難しいと感じるかもしれません。熟練度が向上するにつれて、最初はゆっくりとしたテンポから始め、徐々に速度を上げることをおすすめします。

全体的に、「Menuet BWV. Anh.II.114」は中級者向けのピアニストにとって学びやすく楽しい曲です。一貫した練習と細部への注意を持って、ピアニストはこの作品を満足のいく演奏に仕上げることができます。

必要とされる技術など

ピアノでクリスチャン・ペツォルトの「Menuet BWV. Anh.II.114」を演奏するための推奨されるスキルレベルは、一般的に初中級から中級程度とされています。つまり、ピアノのテクニックと楽譜読みの基本がしっかりと身についているピアニストは、比較的容易にこの曲に取り組むことができるでしょう。

以下は「Menuet BWV. Anh.II.114」を演奏するために有益な具体的なスキルと知識です:

- 基本的な楽譜読みのスキル:楽譜を読むことや調号、拍子記号、音楽記号の理解は、この曲を学び演奏するために不可欠です。

- 指の器用さと調和:この曲は中程度の指の器用さと手同士の調和が求められます。ピアニストはスケール、アルペジオ、基本的な手の独立練習に慣れていることが望ましいです。

- 楽曲のフレージングとダイナミクスの基本的な理解:「Menuet BWV. Anh.II.114」にはフレージングとダイナミクスに注意が必要な旋律線と伴奏パターンがあります。フレーズの形状を整え、音量をコントロールする基本的な理解が演奏の音楽性を高めます。

- 中程度のテンポとリズムの正確さ:この曲は一般的に中程度のテンポで演奏され、リズムに複雑さがあります。ピアニストは正確なタイミング感を持ち、曲全体で安定したテンポを保つことができる必要があります。

- 複数の声のバランスを取る能力:「Menuet BWV. Anh.II.114」には異なる声やパートがあり、バランスが求められます。ピアニストは旋律を際立たせつつ、伴奏を控えめに保つ能力を持つべきです。

初中級から中級のピアニストは、この曲の技術的および音楽的な要求に対処できるでしょうが、初心者は手同士の調和や中級程度の難易度のために難しいと感じるかもしれません。上級者のピアニストは、学習と演奏が比較的に容易かもしれません。

個々の進捗と学習ペースは異なることに注意してください。熟練度が向上するにつれて、最初はゆっくりとしたテンポから始め、徐々に速度を上げることをおすすめします。一貫した練習と指導を通じて、推奨されるスキルレベルのピアニストは、「Menuet BWV. Anh.II.114」を自信を持って演奏することができるでしょう。

この曲を弾くための練習アドバイス

ピアノでクリスチャン・ペツォルトの「Menuet BWV. Anh.II.114」をマスターするための推奨される練習時間は、個々のスキルレベルや経験、練習の習慣によって異なります。しかし、一般的には、数週間にわたり一貫して集中的に練習するために、少なくとも30分から1時間毎日、曲を練習することが推奨されます。

以下は効果的な練習セッションのためのヒントです:

- 曲をセクションに分割する:曲を小さなセクションに分け、それぞれのセクションを別々に練習します。これによって、特定の技術的な課題や音楽的な課題に集中し、学習プロセスを管理しやすくします。

- ゆっくり正確に練習する:曲をゆっくりとしたテンポで練習を始め、正確さと精度に集中します。音符と指使いに慣れるようになるにつれて、徐々にテンポを上げていきます。

- メトロノームを使用する:メトロノームを使うことで、安定したリズム感とタイミングを養うことができます。最初は遅いテンポで練習を始め、徐々に速度を上げていきます。

- 演奏を録音し、評価する:自分の演奏を録音して再生し、改善が必要な箇所を特定しましょう。技術的または音楽的な問題に注意を払い、練習セッション中に取り組んでください。

- 手ごとに練習する:各手を別々に練習して、手の独立性と指の器用さを養います。これによって、個々の手の動きと指使いに慣れることができます。

- ダイナミクスと表現に取り組む:ダイナミクスと表現に注意して、曲の音楽性を引き出します。異なる音量のレベルを試して、対照的なセクションを際立たせ、音楽的な表現を生み出すことを試みましょう。

- 一貫した練習:一貫した練習はどんな曲でもマスターするための鍵です。少なくとも30分から1時間毎日、集中的で意図的な練習セッションを目指してください。

推奨される練習時間はガイドラインに過ぎませんが、個々の進歩は異なることに注意してください。正確さ、音楽性、楽しみに焦点を合わせて、定期的で一貫した練習を行うことが重要です。献身的な練習と忍耐力を持って、ピアニストはピアノでクリスチャン・ペツォルトの「Menuet BWV. Anh.II.114」を自信を持って演奏し、音楽性を表現することができるでしょう。

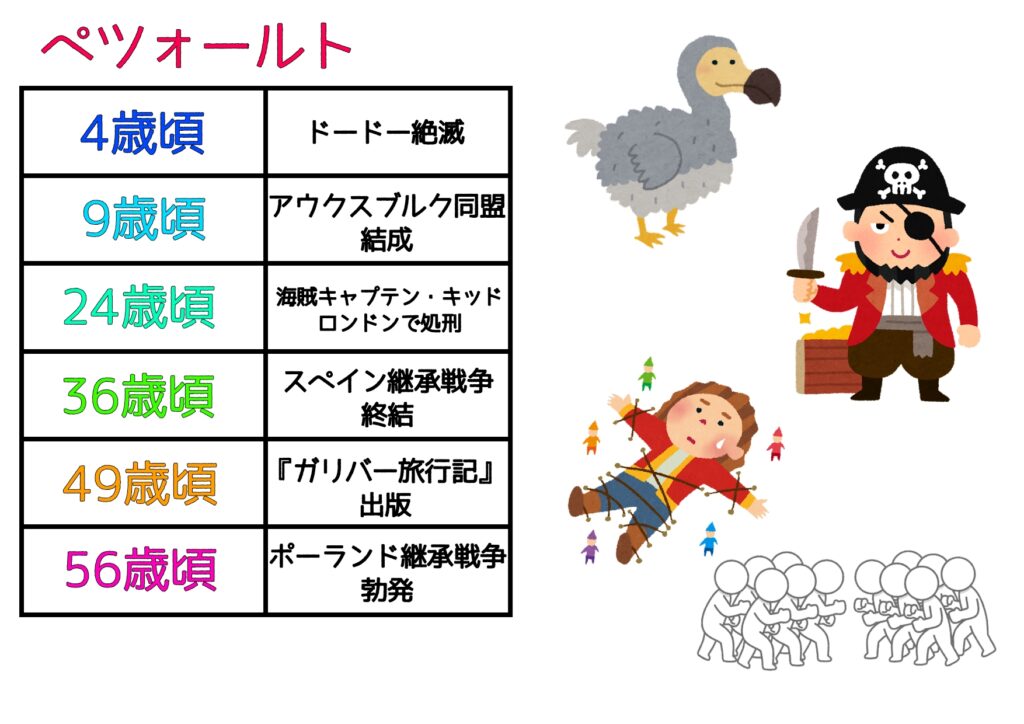

この曲の作者が生きた時代は、どんな時代?

この曲の作者が、どんな時代に生きていたのか。

時代背景を調べてみました。

- 1681年…インド洋のモーリシャスに生息していた飛べない鳥、

「ドードー」が絶滅した。 - 1686年…アウクスブルク同盟(西ヨーロッパ諸国で結成された対フランス同盟)

が結成される。 - 1697年…レイスウェイク条約締結。

これにより、大同盟戦争、ウィリアム王戦争が終結。 - 1701年…海賊、キャプテン・キッド、ロンドンにて処刑される。

- 1713年…ユトレヒト条約によって、スペイン継承戦争が終結。

- 1726年…ジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』が出版される。

- 1733年…ポーランド継承戦争が勃発。

調べてみて思ったことは…

日本の年代だと、江戸時代の中期〜後期辺りに生きた人が作った曲。

ということになるのですが、そう考えると、

「聞き覚えがある。」

という感覚があるのは、未だにこの曲が親しまれていたり、

練習として活用されているということなる。

これは純粋に、かなりすごいことだと思う。月並みな表現になってしまうけど。

実際、今の人たちが、江戸時代の音楽や文化を「使っているか」と言われると、

そんなことはないよね。と。これが普通。

たまに、イベントがあって注目されたりして、書物が売れたりすることがあるけど、

それも「流行」という感じがして、一時、流行ってすぐ何事も無かったかのようになる。

そういうことを考えると、未だに活用される楽曲を作ったペツォールトも

なかなかすごい。というか、バッハの作品集に載っているくらいだから、

才能を認められていた人物だったのだろう。

時代背景を考えてみると、まだまだ戦争が多かった時代。

不安な日々を過ごすことも多かったり、なかなか安らぎというものは

無かったのかもしれない。

そんなことを想像すると、音楽を含め、文化には安らぎや娯楽を求めたのだろう。

この時代の作曲家は、どのようなことを思って曲を書いたのだろうか。

考えられることは、平和な日常や、希望、幸せなどを見出そうとしたのかもしれない。

そんな時代背景を考慮に入れると、このメヌエットの落ち着いた曲調は、

作者自身を落ち着けるためか、聞く人を落ち着けるためか、それとも、

もっと安らぎのある世の中を願っていたのか。なんて考えたり。

いずれにしろ、そんなことを適当に考えていると、この曲は、

平和への祈りに聞こえなくもないような…

この曲を振り返ってみて思うこと

ピアノの練習がどこかから聞こえてくる時には、一度は聞いたことがある曲。

もはや、懐かしさがあるくらいでした。

聞き覚えがあるため、曲全体の完成のイメージはしやすかったかと思います。

楽譜の読み取りから、指の動き、音の出し方などなど…

1つずつ確認しながら弾いていたので、完成まで時間が掛かったような感じもします。

ひとまず、1曲出来るようになると、

「次に何を弾こうか。」なんていう楽しみが出来るのが嬉しい。

ピアノの場合は、練習した後に腕が疲れてしまいますが、個人的には、

「練習した分だけ、出来るようになる。」という地道な積み重ねが楽しかったりします。

練習中は、日常の嫌なこと、ストレス、不安はもちろん、

時間すら忘れてしまっています。

「時間を忘れる」この感覚を味わえる趣味があるというのは、

とても良いことなのだろう。と思いながら、まずは1曲。

時間を作って、色々な曲に挑戦するための第一歩となった曲でした。

P.S.自分の使っているコンパクトな電子ピアノに後継機種が出たらしい。

あなたの周りに、

「いつまでも若々しい」「いつも元気で活き活きしている」

そんな人はいませんか?

なぜ、あの人はいつまでも若々しいのでしょう?

もしかしたら、いつも新しいことに挑戦しているからかもしれません。

挑戦と聞くと、気後れしてしまうかもしれませんが、

言い方を変えると、挑戦、それは、脳トレです。

実は、新しいことに挑戦するとき、脳は一番活性化するのです。

ただ、脳トレと言っても、「何をすれば良いのか分からない」

そんな人もいるかもしれません。

脳トレをしたいけど、何をしようか迷っている。

そんな人に、今、脳科学的に良いとされている趣味があります。

それは、ピアノです。

テレビでよく見かける人気の脳科学者の方が

「脳トレにはピアノが最適」と話しています。

なぜ、ピアノは脳トレに良いのでしょうか?

実は、

ピアノ演奏は右脳や左脳、運動神経を鍛えたり、

落ち着いた穏やかな気持ちで生活できるように

助けてくれる力があるそうなんです。

手は『第2の脳』と言われています。

なぜなら、手は全身の感覚器官の中でいちばん敏感な部分で、

脳(大脳皮質)の面積も一番広いのです。

そのくらい、手と脳は密接に関わっています。

ですから、もしあなたが

「最近もの覚えが悪くて・・・」

「昨日の夕食もすぐに思い出せない」

と、脳の衰えを感じていらっしゃるのなら、

ピアノを通して、この第2の脳である

手=指先を鍛えることをお勧めいたします。

実際に、ピアノを弾くと脳にどんな刺激があるのでしょうか?

ピアノの優れたところは、脳全体を一度に鍛えられる点です。

ピアノを演奏するには、メロディだけでなく、

曲のテンポや音の高さ、

曲の構成などを分析する力がなくてはいけません。

これは、左脳の働きです。

ですからピアノは、右脳だけでなく左脳もいっしょに

働かせることによって

すばらしい演奏ができるのです。

また、右脳と左脳を同時に使うことによって、

脳の持つ能力が最大限に発揮できると言われています。

つまり、ピアノは、あなたの脳を活性化し、

運動神経も活発にします。

脳のたくさんの部分を一気に使うので、

これほど効率よくできる脳トレはないのですね。

だからこそ、脳科学者は

「ピアノが脳トレに最適な趣味」と言っているのです。

しかし、ここで壁があります。

「音楽なんてやったことないし・・・」

「カラオケは得意だけど、楽譜は全く読めない」

「そんなに指が動かない」

「ピアノ教室がどこにあるのか分からないし」

そうなんですよね。

あなたが幼い頃からピアノを弾いていたならともかく。

初心者であれば、ピアノをいきなり始めるのはちょっと・・・

と思ってしまうでしょう。

ところが、そんなあなたにもピッタリの練習方法があります。

・わざわざピアノ教室に出向いて行く必要がない

・覚えに自信がなくても、同じレッスンを何度でも

繰り返し受けられる

・ドレミが全く読めなくても両手でピアノが弾ける

・好きな時間に好きなだけレッスンできる

好きなときに、好きなだけ、

繰り返し同じところを練習できたなら、

きっとピアノの腕前もグングンと上達しそうですよね。

このレッスンDVDは、初めてピアノに触る方のために、

ピアノの弾き方を1から丁寧に解説しています。

ピアノって難しいイメージがありますよね。

でも、あなたがやることは、とってもカンタンです。

自宅で暇なときにDVDを見るだけです。

「見る」「聴く」「弾く」の3ステップに沿って

内容を実践するだけで良いのです。

自分の好きな時間にマイペースに練習をするだけで、

たったの30日で憧れのピアノが弾けるようになります。

「楽譜が読めない」

「音楽の知識がない」

「指が動かない」

というのも全く問題ありません。

講師の海野先生は、初めての方でも取り組めるように、

手の構え方、楽譜の読み方、音楽の知識を

本当に親切に一から教えてくれています。

受講生の多くが弾けたポイントとして、

・繰り返し同じレッスンができるので、覚えが悪くても大丈夫。

・ドレミが読めなくても弾けるので、簡単に弾ける。

・聞いたことのある曲だから弾きやすい。

・先生が優しいので取り組みやすい。

・好きな時間に練習できるので効率が良い。

などを挙げていらっしゃいます。

短期間で上達できるのには、しっかりと理由がありますので、

ぜひその理由をこちらから確かめてみてください。

参考元

[広告]

独学で、新しく何かを始めたい!

けど、高いお金は掛けたくない…

そんな時は、月額で、かつ隙間時間で学べる

資格講座の、サブスクサービスはいかがでしょう?

スマホ1つで学べるサブスクサービスはこちらから。

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

コメント